2021.11.7葬儀コラム

【大人の教養】葬儀用語トップ10【後編】

前回のブログ(【難解!?】葬儀用語トップ10【前編】)の続きです。

“読めない!”、”意味が分からない!!”

そんな葬儀にまつわるコトバをランキング形式でご紹介しています。

そもそも葬儀とは「非日常」的なイベントですから、

参列する機会も少ないですし、

喪主をつとめる経験も一生で1度か2度といわれます。

(全く経験されない方もいます)

その為、葬儀用語もどうしてもなじみが薄いものになってしまいます。

ただ、「大人のたしなみ」として知っておかねばならない、避けて通れないジャンルであることも確かです。

過去に会葬礼状が読めずかな~り恥をかいた私です。

皆さんは同じ轍を踏まないようにして頂きたいと思います。

目指せ!葬儀リテラシーUP!!

ということで、第5位からカウントダウンを続けてゆきましょう。

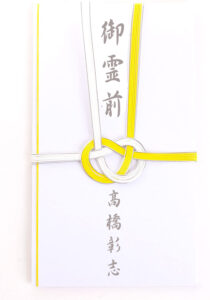

5位 香奠

読み:こうでん

意味:故人様の霊前にお供えする香や花の代わりの金品、香典

関西の不祝儀袋

黄白の水引きが特徴的 表書きは「御霊前」でOK

「香典」ならご存知の方が多いですが、

「香奠」になったとたん読める方が激減します。

「奠」は供え物の意味。

「香奠」とは、故人様に天然香木の香りをお供えする、

それが本来の意味です。

香りをお供えするって謎ですよね。

これは仏教の作法です。

仏教では香を焚くと不浄が払われ、心が清浄になるとされます。

香を焚き、花を飾り、ロウソクを灯すのが仏教での供養の基本です。

葬儀で焼香するのもそのためなんです。

とはいえ、現代では現金をお渡ししますよね。

これはご家族への支援の意味からです。

すなわち、故人様への供物&そのご家族への支援という

2重の意味をもつのが香典なのです。

そして、人間にはある心の働きがあります。

人からの親切にはお返しをしないと生理的に不快になるというものと、

行った親切に対しお返しがないともっと不快になるというものです。

この心の働きを「返報性の原理」といいます。

このために頂いた香典にはそのお返しである「香典返し」が必要になるのですね。

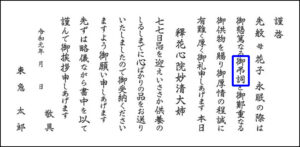

4位 香志

読み:こうし

意味:狭義なら香典の意味、広義なら心のこもった親切の意味

「香」のつくコトバの第2弾です。

上の画像にあるように香典返しに添える挨拶状でよく見かけます。

ところが、【香志】というコトバ、

実は辞書にはのっていません。

葬儀業界の人間がつくった造語でしょうね。

推測ですが元ネタとなったコトバは【厚志(こうし)】だと思います。

意味は、

深い思いやりの気持ち、心のこもった親切です。

葬儀・法要の時には参列者から香典を頂きます。

そのお返しの際、参列してもらった上、金品まで包んでくれる相手の親切に対し、

なにか気の利いた言い回しが必要だったのでしょう。

そこで、香典(こうでん)と厚志(こうし)を合体させ、

【香志(こうし)】にしたのではないかと思う訳です。

厚志と読みも同じですし、

故人や遺族に対する思いやりの気持ちから包んでくれた金品

というニュアンスも出てきますからね。

挨拶状などの堅い文章の間に入っていると、

なんとなく由緒正しい単語のように思えますが、

実は語呂合わせだったという・・・(^_^;)

語呂合わせといえば、ワンハートセレモニーのフリーダイヤルは

ズバリ【0120-96-1810】(来るワンハート)です。

なんだかんだで日本人は語呂合わせが好きなんですね。

3位 供花

読み:きょうか

意味:故人様へお供えされた花

葬儀における供花には名前札を立てられるのが一般的

葬儀式場で祭壇の両側に置かれているお花です。

供えた人の名前の札が立てられることが多いです。

それにしてもなぜ故人に対してお花をお供えするのでしょうか?

先述しましたが、仏教では香を焚き、花と灯明(あかり)を供えるのが供養の基本であることが理由の1つ。

大事なことなので2回言いましたよw

もう1つ根本的な理由として、

亡くなった人を弔いたいという本能が人間に備わっているからでしょう。

弔いの気持ちあらわす方法として花を手向けることは、

大昔から世界各地で見られます。

例えば、イスラエルでは約1万2000年前の墓地の遺跡から献花の跡が発見されています。

そもそも野に咲く花々を故人に手向けていた訳ですから、

供えていけない花などは無いはずですよね。

が、一部のマナー本やネット記事では、

棘のある花や異臭のする花はNGとなっています。

実はこの話にも元ネタがあります。

「蘇悉地羯羅経(そしつじからきょう)」という密教の経典です。

仏様に祈祷するための所作が事細かに書かれており、元祖マナー本という感じです。

その中に

「諸花の中に、ただ臭き花、刺樹に生ぜる花、苦辛の味ある花の、供養するに堪えざるものを除け。

前に広く花を列ねるに、名無きものをば、また用うべからず。

また木菫花、計得劍花、阿地目得迦花、瞢句藍花、佞簸花等、またまさに用うべからず」

とあります。

これがNG花として広まっていたんでしょうね。

とはいえ、トゲのある花の代表【バラ】を花祭壇のメインに使用することもありますし、

最近の葬儀においては、あまり気にされなくても大丈夫です。

2位 弔詞

読み:ちょうし

意味:死者に対する弔いの言葉、弔辞と同じ

1位 弔辞

読み:ちょうじ

意味:死者に対する弔いの言葉

タモリさんの弔辞

ここまで引っ張っておきながら、まさかのワンツーフィニッシュです^_^;

読みは違えど「弔詞」「弔辞」は同じ意味です。

すなわち、葬儀の中で代表者が故人の業績や人柄を称えたり、

感謝の気持ちや愛情を伝えるスピーチです。

社葬や大型葬での様子を想像される方も多いでしょうが、

家族葬でも行われることがあります。

例えば、おじい様に向けてお孫様がメッセージを読んだりします。

さて、同じ意味の「弔詞」と「弔辞」、

「弔辞」は分かるけど、「弔詞」って聞かないのではないでしょうか。

はい、そうですね。

ズバリ「弔詞」は死語です!

画像検索すると、明治・大正・昭和初期の画像が出てくる有様です。

死語なのにランク入りしたのは訳があります。

口にすることは稀ですが、意外と葬儀後の挨拶状で見かけるコトバだからです。

前のブログに書きましたが、お礼状・挨拶状には苦い思い出があり、

それもあってのランクインです(公私混同w)

それにしても、この10年で家族葬が定着し、葬儀も様変わりしましたが、

挨拶状のたぐいは全然変わりませんね。

もう少し読みやすい文章へのアップデートが必要かもしれません。

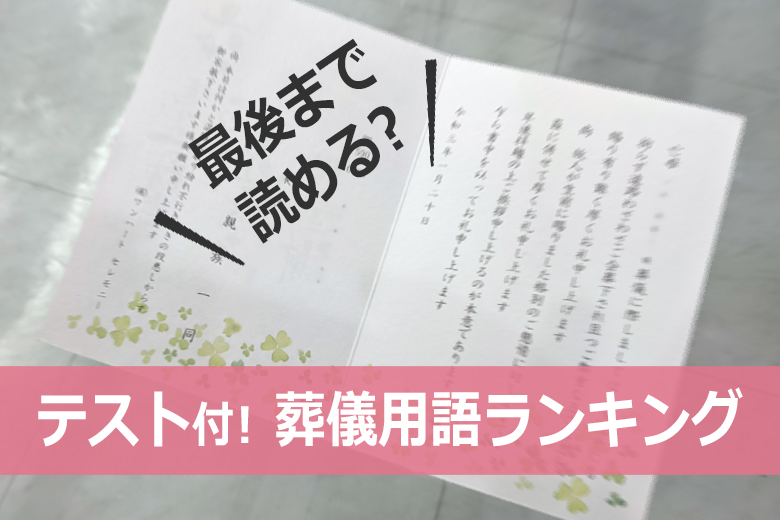

最後に 問題です!!

ここまで読んでいただき有難うございます。

それでは最後に10年前の私が読めなかったお礼状の見本を公開します。

葬儀用語・難読漢字・敬語が組み合わされて、

まるで「社会人の一般教養クイズ」のようです。

最後まで読み通せますか?

挑戦してみてください。

最後に読みと口語訳を載せますね。

クリックで拡大します

黄色の箇所がわたしが読めなかった部分ですw

↓

↓

↓

↓

↓

↓

どうですか?読めましたか??

意味は分かるけど、いざ口に出すと微妙に読めなくて気持ち悪いワードが多いのではないでしょうか。

それでは答えです。

お相手に粗相(そそう)がないよう配慮を重ねると、こういう堅苦しい文章になるということですね。

日本人の奥ゆかしさなのでしょうが、

個人的には”あたたかみ”が少ないよう感じますね。

皆さんはいかがでしょうか?

それでは最後までご高覧を賜わり誠に厚く御礼申し上げます<(_ _)>

ネットでかんたん供花・供物の申込み

ネットでかんたん供花・供物の申込み 電話相談

電話相談 メール相談

メール相談 メニュー

メニュー